診断方法

1. 主要項目

- 中枢神経系内の2つ以上の病巣に由来する症状がある。(空間的多発性)

- 症状の寛解や再発がある。(時間的多発性)

- 他の疾患(腫瘍、梅毒、脳血管障害、頸椎症性ミエロパチー、スモン、 脊髄空洞症、脊髄小脳変性症、HTLV-1-associated myelopathy、膠原病、シェーグレン症候群、神経ベーチェット病、神経サルコイドーシス、ミトコンドリア脳筋症、進行性多巣性白質脳症など)による神経症状を鑑別しうる。

2. 検査所見

髄液のオリゴクローナルバンド(等電点電気泳動法による)が陽性となることがある。ただし陽性率は低く、視神経脊髄型で約10%、それ以外で約 60%である。

3. 参考事項

- 再発とは 24 時間以上持続する神経症状の増悪で、再発の間には少なくとも1ヶ月以上の安定期が存在する。

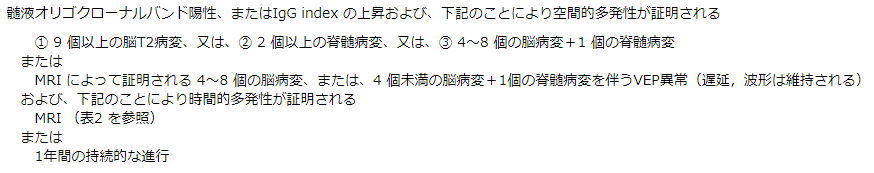

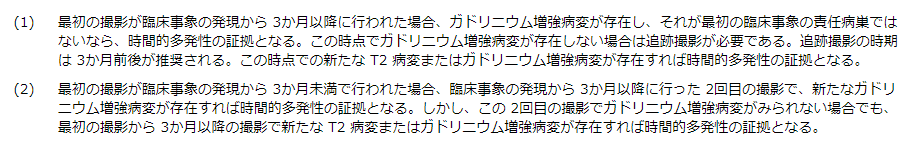

- 1年以上にわたり持続的な進行を示すものを慢性進行型とする。症状の寛解や再発がないにもかかわらず、発症時より慢性進行性の経過をとるものを一次性慢性進行型とする。再発寛解期に続いて慢性進行型の経過をとるものを二次性慢性進行型とする。一次性慢性進行型の診断は、以下の McDonald の診断基準(Ann Neurol. 2001)に準じる。オリゴクローナルバンド陽性あるいはIgG indexの上昇により示される髄液異常は診断に不可欠で、空間的多発性(MRIまたはVEP異常による)、および時間的多発性(MRI または1年間の持続的な進行による)の証拠が必要である(表1・表2)。

- 視神経炎と脊髄炎を数週間以内に相次いで発症し、単相性であるものをDevic病とする。1ヶ月以上の間隔をあけて再発するものは視神経脊髄型とする。抗アクアポリン4抗体がしばしば陽性となる。

- 病理またはMRIにて同心円状病巣が確認できるものをBalo病(同心円硬化症)とする。

表1. 一次性慢性進行型を示唆する所見

表2. 一次性慢性進行型の診断に関して,病変の時間的多発性に関するMRI の基準

註:表1、表2 は一次性慢性進行型の診断について適用する。それ以外は主要項目 1. 2. を適用する。

当該事業における対象基準

運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為又は多動)、けいれん発作、皮膚所見(疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合

- 版

- :バージョン1.0

- 更新日

- :2014年10月6日

- 文責

- :日本小児神経学会