診断方法

1.臨床所見として、貧血症状、出血傾向、ときに発熱を認める。

2.以下の3項目のうち、少なくとも二つを満たす。

1)ヘモグロビン濃度;10g/dL未満2)好中球;1,500/uL未満

3)血小板;10万/uL未満

3. 汎血球減少の原因となる他の疾患を認めない。

汎血球減少をきたすことの多い他の疾患には、白血病、骨髄異形成症候群(MDS)、骨髄線維症、発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)、巨赤芽球性貧血、癌の骨髄転移、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、脾機能亢進症(肝硬変、門脈圧亢進症など)、全身性エリテマトーデス、血球貪食症候群、感染症などが含まれる。4.以下の検査所見が加われば診断の確実性が増す。

1) 網赤血球や未成熟血小板割合の増加がない。2) 骨髄穿刺所見(クロット標本を含む)で、有核細胞は原則として減少するが、減少がない場合も巨核球の減少とリンパ球比率の上昇がある。造血細胞の異形成は顕著でない。

3) 骨髄生検所見で造血細胞の減少がある。

4) 血清鉄値の上昇と不飽和鉄結合能の低下がある。

5) 胸腰椎体のMRIで造血組織の減少と脂肪組織の増加を示す所見がある。

6) PNH形質の血球が検出される。

5.診断に際しては、

1.、2.、によって再生不良性貧血を疑い、3.によって他の疾患を除外し、4.によって診断をさらに確実なものとする。

再生不良性貧血の診断は基本的に他疾患の除外によるが、一部にMDSと鑑別が困難な場合がある。先天性造血不全症では免疫抑制療法が無効で移植前処置もより強度を減弱する必要があるため、ファンコニ貧血や先天性角化不全症を鑑別するためにDNA架橋剤を用いた染色体脆弱性試験やFANCD2ものユビキチン化検査、Flow-FISH法を用いた末梢血白血球のテロメア長解析を行う。

6.病型分類

1)先天性:遺伝的な異常を背景に発症する。

- ファンコニ貧血

- 先天性角化不全症

- シュワッハマンーダイアモンド症候群

- 先天性無巨核球性血小板減少症

などが含まれる。(先天性骨髄不全症候群の項目参照)

2) 後天性

- 一次性(特発性)

わが国の再生不良性貧血の大部分を占める。

- 二次性

末梢血の汎血球減少に先行して、特定の薬剤、化学物質、放射線などの暴露があること。

- 特殊型

肝炎関連再生不良性貧血:A型、B型、C型などの既知の肝炎ウイルス以外の原因による急性肝炎発症後1-3か月で発症する。必ずしも肝炎後とは限らず、肝炎と同時に発症することもある。末梢血の汎血球減少に先行して、6か月以内の明らかなAST、ALTの上昇(施設基準値の2倍以上)が確認されていること、慢性肝疾患(肝硬変)や門脈圧亢進症が先行していないこととする。多くは高ビリルビン血症を伴う。

- PNHを伴うもの

再生不良性貧血の経過中にPNHに移行する例と、再生不良性貧血の発病時からPNHによる溶血症状を呈するものがある。前者は続発性のPNHであり、治療は溶血の管理が主体となる。一方、後者は骨髄不全型PNHであり、治療は 通常の再生不良性貧血と変わらない。PNHタイプ血球の増加を認めるものの、明らかな溶血を認めない再生不良性貧血患者においてPNHタイプ血球が徐々に増加した場合、どの時点からPNHと呼ぶかについては明確な基準はない。

参照:

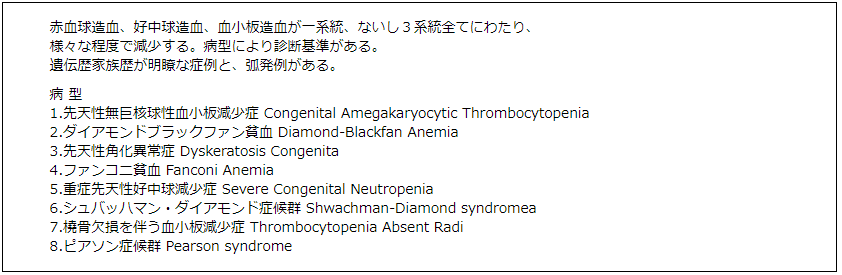

大分類16:先天性骨髄不全症候群

当該事業における対象基準

治療で補充療法、G-CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち、一つ以上を継続的に実施する(断続的な場合も含めておおむね6か月以上)場合

- 版

- :バージョン1.0

- 更新日

- :2014年10月6日

- 文責

- :日本小児血液・がん学会