診断方法

常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)、常染色体劣性多発性嚢胞腎(ARPKD)の診断は、ともに2010年に厚生労働省進行性腎障害調査研究班から発表された診療指針に記載された診断基準に準ずる(表1、2)

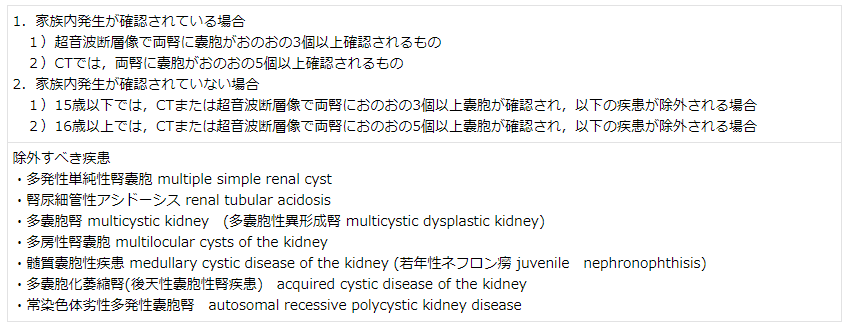

表1. ADPKD診断基準

(厚生労働省進行性腎障害調査研究班「常染色体優性多発性嚢胞腎診療ガイドライン(第2版)」

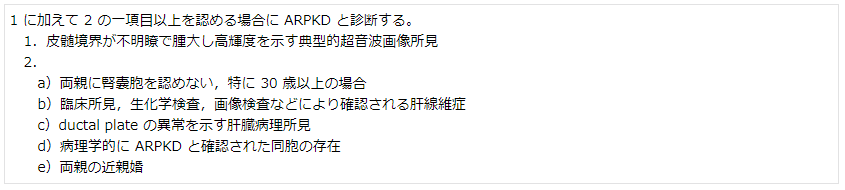

表2. ARPKDの診断基準

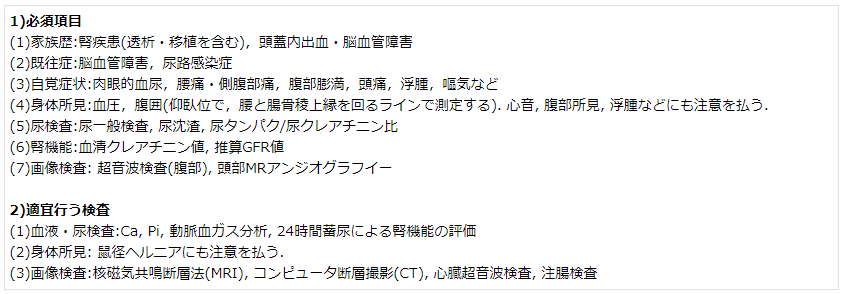

表3. ADPKD診断における必須項目ならびに検査

ADPKD診断のポイント(表1、3)

- 診断には家族歴の詳細な聴取が重要であり、腎疾患だけではなく、高血圧やくも膜下出血の家族歴も確認する。肝にも好発し、脾、精巣、卵巣にもできる。嚢胞以外の病変では、高血圧、大腸憩室、総胆管拡張、脳動脈瘤(頭蓋内出血)、僧帽弁逆流症などを合併する。

- 超音波検査では、両側の腎組織内に大小多数の低エコーの囊胞が存在する。

- 画像検査では、腎囊胞の程度やサイズを確認するだけでなく、合併症の検索も行う。

- 肝、膵、脾、卵巣の囊胞の有無、胆管系拡張の有無(腹部超音波検査、CT)、心臓(僧帽)弁逆流の有無(心臓超音波検査)、脳動脈瘤の有無(MRアンギオグラフィ)などを確認する。

- 大腸憩室を疑う症状があれば、注腸造影か下部消化管内視鏡が必要となる。

ARPKD診断のポイント(表2)

- 診断には家族歴の有無が重要であり、同胞の本疾患既往歴や両親の近親婚の有無を徴取する。ただし、本邦では近親婚の頻度は少なく、複合ヘテロ変異による症例の存在もあることに留意する。

- 臨床症状として総尿の濃縮力障害があり、尿浸透圧が500mOsm/kg以上になることはない。

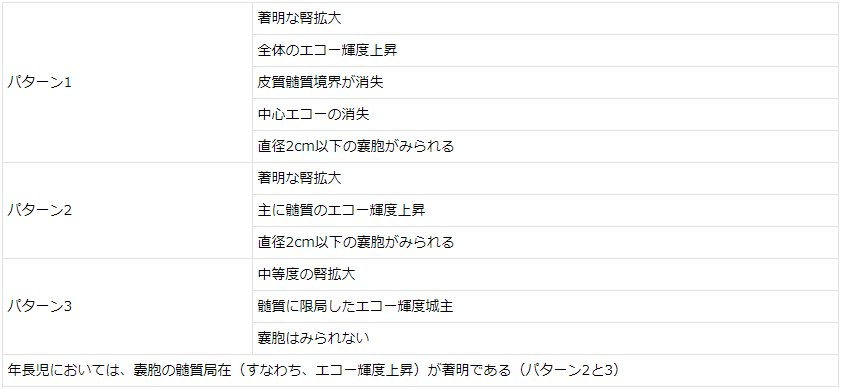

- 超音波検査が最も簡便で診断に有用である。両腎とも著明な腫大があり、びまん性の集合管拡張のため、全体的に高輝度、皮髄境界は不明瞭で微小囊胞を認める。囊嚢胞は通常小さく2 mm 未満で microcyst と呼ばれる。びまん性に存在するため、全体に高エコー輝度になるのが特徴的である。皮髄境界は不明瞭で微小嚢胞を認める。Salt-and-pepper-appearanceとよばれる。肉眼で確認できるものは macrocyst と呼ぶが、直径 2 cm 以下が多い(表4)。

- 造影CTでは、拡張した管腔が線条に造影されるが、腎機能障害が認められる場合は、造影剤により腎機能を悪化させる可能性があり、その適応には慎重な検討が必要である。

- 肝機能は比較的保たれるが、ALPや直接ビリルビンの上昇、門脈圧充進(脾機能亢進)による好中球減少がみられる。反復する胆管炎や胆管閉塞で肝へのダメージは進行し、最終的には肝合成能も低下する。

- 超音波検査やCTでは、拡張した胆管が、肝内に囊胞のように存在する。

- 囊胞様の中心部に血管が走行する。その特徴的な画像は、超音波検査や造影CTでcentral dot sign、MRI T2強調画像ではcentral flow void signとよばれる。

表4. ARPKD における典型的な腎超音波像

当該事業における対象基準

治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合

- 版

- :バージョン1.1

- 更新日

- :2015年5月23日

- 文責

- :日本小児腎臓病学会