診断方法

「大分類2:慢性糸球体腎炎」の診断基準に準じる。確定診断は腎生検によって行う。

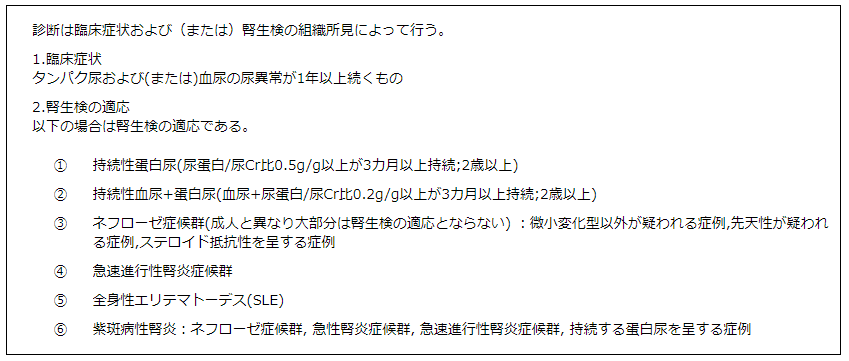

大分類2:慢性糸球体腎炎

診断に際しての留意点

- 予後良好な家族性良性血尿や、結石、ナットクラッカー現象などの非糸球体'性疾患を除外する必要がある。非糸球体性疾患の鑑別には、尿沈渣漬赤血球の変形率や円柱の有無が参考になる。肉眼的血尿を呈する活動'性のIgA腎症では、赤血球円柱や顆粒円柱がみられる場合が多い。

- 紫斑病性腎炎など組織学的な鑑別が困難な疾患もあり、臨床所見や病歴を合わせて診断することが重要である。

- 血液検査所見として、血清IgA値は本症成人例の約半数で400mg/dL以上の高値を呈するが、小児例では高値となる症例は比較的少ない。また、年齢によるIgAの基準値が異なることに考慮が必要である。

- 病理所見としてメサンギウム増殖性糸球体腎炎像を呈し、蛍光抗体染色で糸球体メサンギウム領域にIgAの顆粒状沈着が認められる。IgGやC3の沈着を伴う場合が多い。電顕所見ではメサンギウム基質への免疫複合体沈着(paramesangial deposit)を認める。

当該事業における対象基準

病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤、降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合

- 版

- :バージョン1.1

- 更新日

- :2015年5月23日

- 文責

- :日本小児腎臓病学会