概念・定義

平成6年に実施した全国疫学調査によると、全国推定患者数は500~640人。性比は男女ほぼ同数、年齢別では5歳未満が最も多く22%。発症年齢は約9割が1歳未満。

病型別では

(1)単純型 32%

(2)接合部型 7%

(3)優性と劣性栄養障害型 それぞれ21%と33%

(4)その他 7%

で、特定疾患治療研究事業対象((2)、(3))の合計は61%。受療状況は、主に通院が約50%で最も多く、次いで在宅療法16%、軽快10%、主に入院3%の順。軽症例も含め、実際の患者数はさらに多いと予想される。

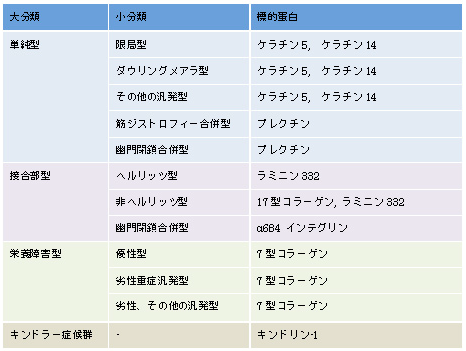

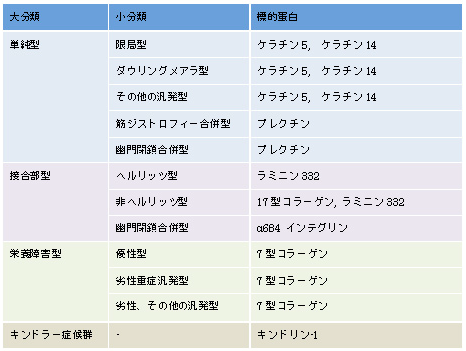

表皮水疱症は、その遺伝形式と水疱の形成する部位によって4型に大別される。

(表1)

(新国際診断基準 Fineetal. JAm Acad Dermatol(2008)から引用)

(新国際診断基準 Fineetal. JAm Acad Dermatol(2008)から引用)

病因

一般に、単純型と優性栄養障害型は常染色体優性遺伝、接合部型と劣性栄養障害型、キンドラー症候群は常染色体劣性遺伝形式をとる。単純型の水疱はトノフィラメントの異常に起因する基底細胞やヘミデスモゾームの脆弱化に基づく。前者はケラチン5、14遺伝子、後者はプレクチン遺伝子異常に起因する。

接合部型は、重症なヘルリッツ型と比較的軽症な非ヘルリッツ型に大別される。両型とも水疱は基底細胞とlamina densa の間の lamina lucida に発生するが、ヘルリッツ型の水疱はlamina lucida にあるアンカリングラフィラメントの形成不全によると考えられ、ラミニン332(以前はラミニン5と呼ばれる)の遺伝子の変異が原因である。

一方、非ヘルリッツ型の水疱はヘミデスモソームまたはアンカリングフィラメントの形成不全によると考えられ、その原因としてこれらの構成蛋白である17型コラーゲン、ラミニン332の遺伝子変異が同定されている。

栄養障害型では、優性型も劣性型も、係留線維の構成成分である7型コラーゲンの変異で生ずる。

症状

一般に、四肢末梢や大関節部などの外力を受けやすい部位に、軽微な外力により水疱やびらんを生ずる。水疱・びらんは、単純型と優性栄養障害型では比較的速やかに治癒し、治癒後、単純型は瘢痕も皮膚萎縮も残さないが、優性栄養障害型は瘢痕を残す。

接合部型と劣性栄養障害型では水疱・びらんは一般に難治であり、治癒した場合は接合部型では皮膚萎縮を、劣性栄養障害型では瘢痕を残す。

(1)単純型

水疱・びらんの治癒後、瘢痕も皮膚萎縮も残さず、遺伝形式は、主として常染色体優性。 【主要病型】 1)*ウェーバー・コケイン型、軽症型(水疱が手足に限局し、夏に増悪する。) 2)*ケブネル型、中間型 3)ダウリング・メアラ型、重症型 4)筋ジストロフィー合併型 5)幽門閉鎖合併型 *:2008年の新分類では限局型に統一(2)接合部型

水疱・びらんの治癒後、瘢痕は残さないが皮膚萎縮を残し、遺伝形式は、殆どが常染色体劣性。 【主要病型】 1)ヘルリッツ型(性成熟期に達する前に死亡する。) 2)非ヘルリッツ型(予後はヘルリッツ型より良く、生殖可能な年齢に達しうる。) 3)幽門閉鎖合併型(α6β4インテグリンの遺伝子変異により発症する。全身に水疱を認め、幽門部閉鎖を合併する。生後間もなく死にいたることが多い。)(3)栄養障害型

水疱・びらんの治癒後、瘢痕を残し、遺伝形式は常染色体劣性と優性。 【主要病型】 1)優性栄養障害型 水疱・びらんの治癒後、瘢痕を残す。加齢とともに、症状が軽快することが多い。遺伝形式は常染色体優性。 2)劣性重症汎発型(アロポー・シーメンス劣性栄養障害型) 症状が重症で、7型コラーゲンの発現がない。 3)劣性、その他の汎発型(非アロポー・シーメンス劣性栄養障害型) 症状は、2)より軽く、7型コラーゲンの発現は減弱しているが確認される。(4)合併症

皮膚悪性腫瘍、食道狭窄、幽門狭窄、栄養不良、貧血(主に鉄欠乏性)、関節拘縮、成長発育遅延などがあり、とくに劣性栄養障害型と接合部型の重症型において問題になることが多い。治療

現段階では根治療法は無く、対症療法のみである。その対症療法も病型により異なるので、まず正確な病型診断が必須不可欠である。最新の知見として、劣性重症汎発型の栄養障害型表皮水疱症において、骨髄移植を行い皮疹の改善を認めたという報告がなされている。

また本症は病型によっては種々の合併症を発生することにより、病状が増悪し、患者の日常生活を著しく制限することがあるので、各種合併症に対する処置も必要になる。さらに本症は難治の遺伝性疾患であるため、家系内患者の再発の予防にも配慮する必要がある。

(1)局所療法

水疱、びらん、潰瘍などを流水洗浄したのち、ガーゼとびらんが固着することを防ぐため、ソフトシリコンゲルを用いた非固着性の創傷被覆材やワセリンガーゼなどを貼付する。この際、水疱内容はあらかじめ穿刺排液しておく(水疱蓋は除去しない)。指趾間の癒着を伴う症例では、指間にワセリンガーゼを挟むなどして、指趾間の癒着を予防する。抗生物質含有軟膏の長期間にわたる使用は耐性菌の出現の原因となるため、特別な場合を除き、抗生物質含有軟膏を積極的に使用する必要はない。びらんや潰瘍の悪化が認められた場合は、真菌や細菌感染の合併、特に劣性栄養障害型表皮水疱症では皮膚癌の出現の可能性があるため、皮膚生検や真菌検査、細菌培養検査などを積極的に施行する。

基本的には軟膏療法を1日1回実施する。

(2)全身療法

栄養補給:特に劣性栄養障害型表皮水疱症では口腔粘膜や食道の病変により、栄養を十分摂取できず、慢性的な栄養不良、貧血になっていることが非常に多い。そのためエンシュアリキッドなどの栄養剤の経口摂取が有用である。経口摂取が困難な場合は経鼻チューブや点滴で、栄養を補給することもある。

止痒剤:掻痒がはげしい場合は抗ヒスタミン剤が奏功することもある。

(3)合併症に対する治療

劣性栄養障害型と接合部型において、指(趾)間癒着、皮膚悪性腫瘍、食道狭窄、幽門狭窄、肛門部のびらん・狭窄、栄養不良、結膜びらん、貧血などが問題になることが多い。これらの合併症に対しては、皮膚科医が中心となり、適宜臨床各分野の専門医の協力を得て、適切な処置を行う。

(4)生活指導上の注意

日常の生活では、不必要な外力を回避するように指導する。

予後

生後間もなく死に至るものから普通の社会生活を送ることが可能な軽症な病型もあるため、まず正確な病型診断が必要不可欠である。

接合部型あるいは劣性栄養障害型表皮水疱症では、有棘細胞癌などの皮膚悪性腫瘍を併発することが多く、予後を左右することがある。

- 版

- :バージョン1.0

- 更新日

- :2014年10月1日

- 文責

- :日本小児皮膚科学会