概念・定義

「新生児」は生後1か月以内を指すが、「新生児糖尿病」は一般に生後6か月未満に発症した糖尿病とされる。自己免疫性のものは少なく、多くは遺伝子異常による。生後18か月までに治癒する一過性新生児糖尿病と、以後も持続する永続性新生児糖尿病に分類される。

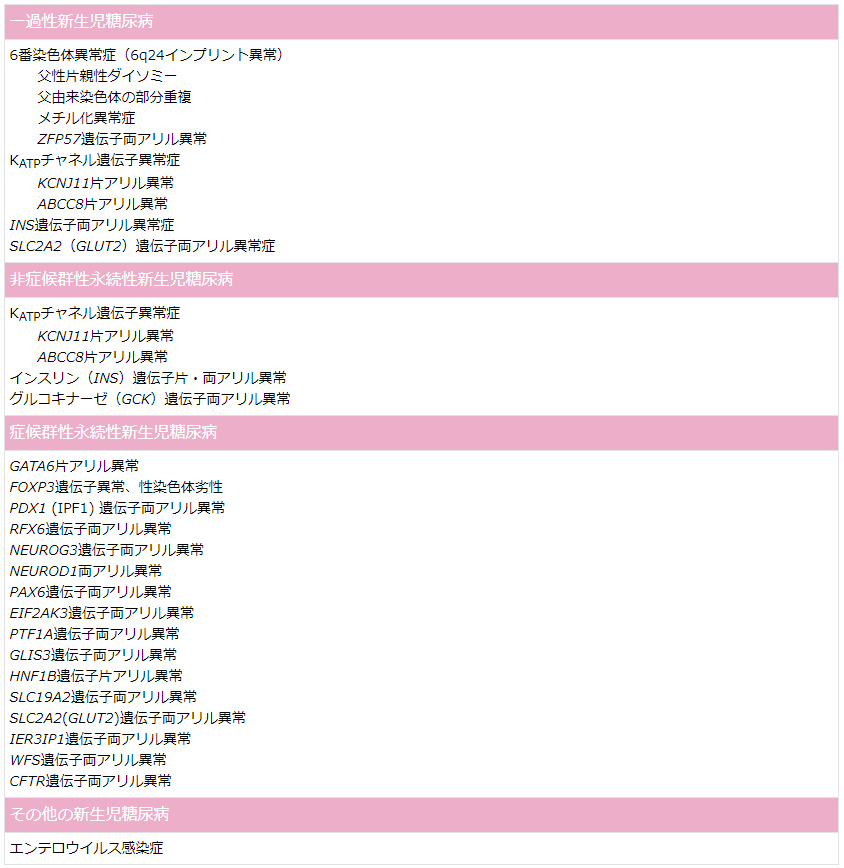

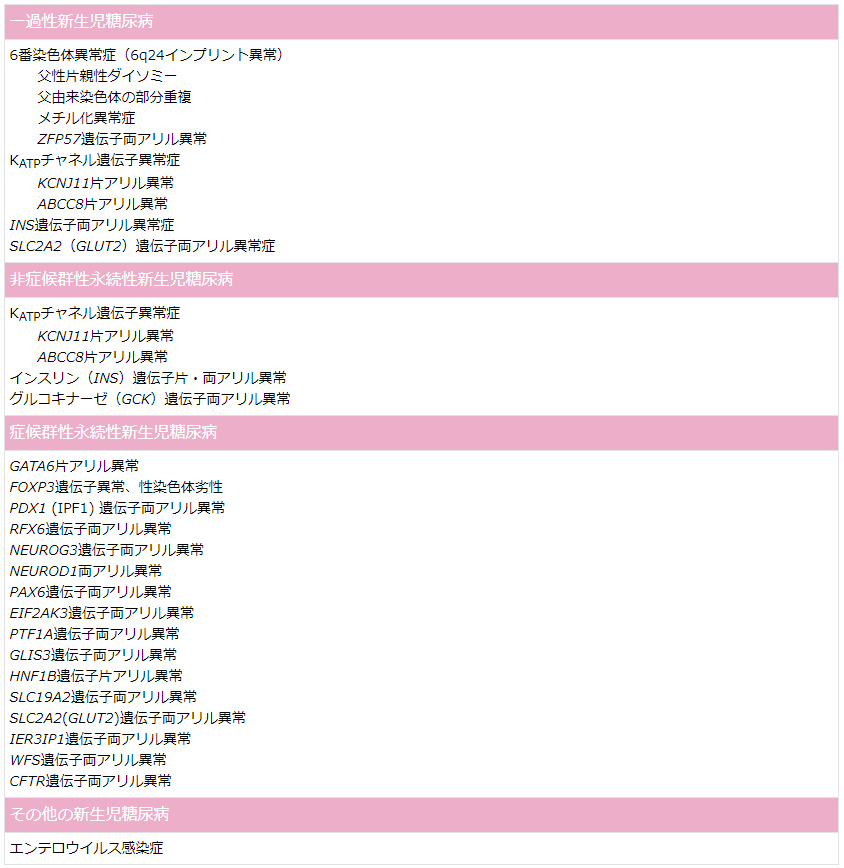

病因

表にあげた病因が知られている。一過性新生児糖尿病では6q24インプリント異常がおよそ70%でKATPチャネル遺伝子異常症がそれに次ぎ、両者で約90%を占める。永続性新生児糖尿病では、KATPチャネル遺伝子異常症が最も多くインスリン遺伝子異常を加えると約半数をしめる。その他の原因によるものは稀である。

疫学

海外の報告では約20-25万出生に一例以下とされているが、本邦での全国調査ではおよそ9万出生に一例の発症頻度であった

臨床症状

通常の輸液、通常の栄養法で血糖値が高く、臨床的にインスリンを使用しないと哺乳力障害を呈する、脱水を引き起こす、適切な体重増加などが得られないなどの症状がある。KATPチャネル遺伝子異常によるもののうちの一部は発達遅滞、てんかんなどの神経症状を伴い、DEND(developmental delay, epilepsy, neonatal diabetes)症候群と称される。このうちてんかんを伴わないものをiDEND (intermediate DEND)症候群と呼ぶ。その他の新生児糖尿病でも、それぞれの原因遺伝子に伴う特異な症状を伴うことがある。

診断

新生児糖尿病に対しては、年長児や成人の糖尿病とちがい、HbA1cや糖負荷試験に基づく明確な診断基準は存在しない。多くは臨床的に明らかであるが、厚生労働省難治性疾患克服研究事業研究班(稲垣班)による診断基準案がある。

| 新生児糖尿病の診断は、発症時期、持続的高血糖、新生児(乳児)特有の糖尿病の症状の有無に基づく。 (1) 生後6か月未満に発症* (ただし、インスリン遺伝子異常の場合は6ヶ月以上の場合もある) (2) 随時血糖値200 mg/dL以上の持続を確認** (ただし低体重出生に伴う高血糖およぎ輸液時等の特殊な状態は除く) (3) 新生児(乳児)特有の糖尿病の症状を認める*** (1) に加えて(2)又は(3)を確認できれば新生児糖尿病と診断 |

治療

新生児期に症状を呈する糖尿病治療の第一選択はインスリン治療である。哺乳回数が多いこと、自覚症状を訴えない事などから血糖管理は容易ではない。頻回の血糖測定が必須である。頻回注射法(MDI)が行われることもあるが、超速効型インスリンを使用した持続皮下注射療法(CSII)がしばしば行われる。KATP-チャネル性の新生児糖尿病 の90%では経口血糖降下剤であるスルホニル尿素剤が有効でインスリンから離脱できる可能性がある。KATP-チャネル性の新生児糖尿病と診断したら、なるべく早期にスルホニル尿素剤を試みる必要がある。

予後

糖尿病のみを主症状とし、インスリンまたはスルホニル尿素剤で治療に成功したものの予後は良好であるが、インスリン治療では低血糖などの治療に伴う症状や一般的な糖尿病合併症をきたすことがある。KATP-チャネル性の新生児糖尿病でスルホニル尿素剤で治療に成功した場合は、多くは合併症の少ない管理が可能で、薬剤の2次無効も知られていない。DEND症候群、iDEND症候群の神経症状はインスリンでは改善がないが、スルホニル尿素剤により部分的に改善することがある。

- 版

- :バージョン1.0

- 更新日

- :2014年10月1日

- 文責

- :日本小児内分泌学会