診断方法

臨床症状、病歴および画像検査によって診断する。

- 病歴の聴取

- 1)

- 生活習慣:偏食,水分摂取量,サプリメント摂取の有無,排泄習慣,長期臥床など。

- 2)

- 既往歴:尿路系疾患,消化器疾患,悪性腫傷既往の有無,結核の有無,薬剤使用歴など。

- 3)

- 家族歴:遺伝性疾患,代謝疾患,尿路結石の有無,結核の有無など。

- 検査

- 1)

- 尿検査:酸性尿は尿酸結石,シスチン結石,アルカリ尿ではリン酸アンモニウムMg結石,リン酸Ca結石などがある。電解質,尿酸,シュウ酸,クエン酸,アミノ酸分析,キサンチンを測定する。

- 2)

- 画像検査:腹部超音波検査が汎用される。尿酸結石やキサンチン結石などX線陰性結石や水腎・水尿管症にCTが施行され,MRIも有用である。

- 3)

- 血液検査:血算,CRP,腎機能,尿酸,電解質(Ca,Mgなど),血ガス分析,アルカリホスファターゼに加え,原疾患の精査を行う。

- 4)

- 尿生化学検査:Cr、電解質(カルシウム、マグネシウム、ほか)、尿酸シュウ酸、クエン酸、アミノ酸分析(シスチン、ほか)、キサンチン、NAG、β2-ミクログロブリン、α1-ミクログロブリンなど。

- 5)

- 結石成分分析:再発という観点からその後の治療方針を立てるうえで重要である。

当該事業における対象基準

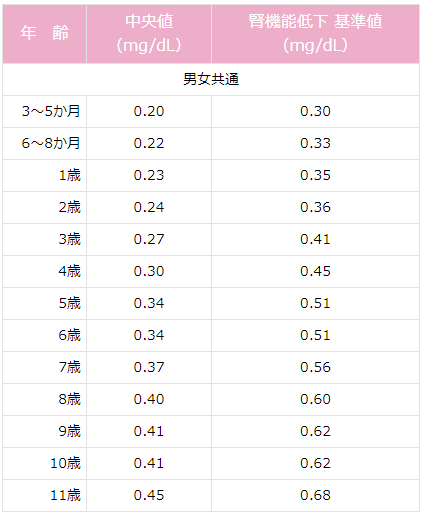

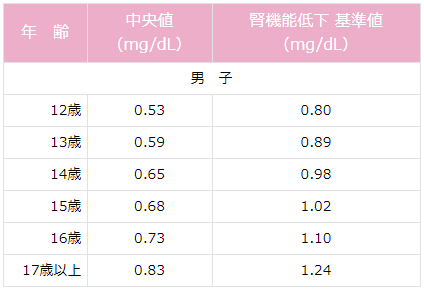

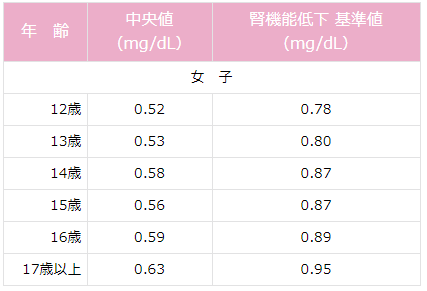

腎機能の低下(おおむね3か月以上、血清Crが年齢性別ごとの中央値(別表参照)の1.5倍以上持続)がみられる場合、泌尿器科的手術を行った場合又は腎移植を行った場合

表. 年齢・性別毎の血清クレアチニンの中央値および腎機能低下基準値

- ※

- 腎機能低下基準値は、中央値の1.5倍値。12歳以上は男女別となっている。

- ※

- 17歳以上も近年の標準測定法である"酵素法"での正常値(男:0.83、女性:0.63(Jaffe法だと1.03、0.83 相当))を用いて1.5倍として計算。

- 版

- :バージョン1.1

- 更新日

- :2015年5月23日

- 文責

- :日本小児腎臓病学会