診断方法

「大分類2:慢性糸球体腎炎」の診断基準に準じる。確定診断は腎生検によって行う。

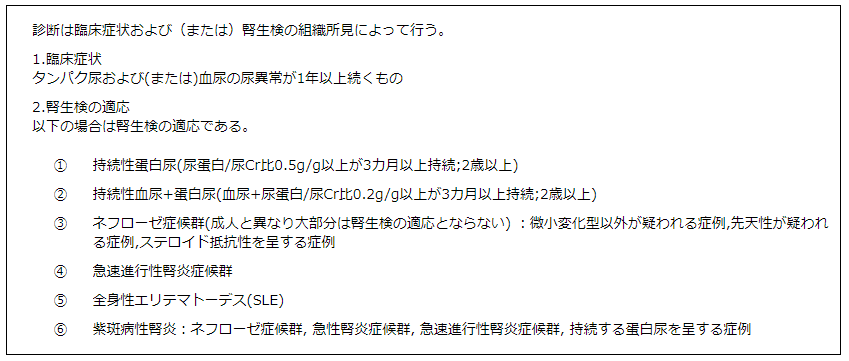

表1. 大分類2:慢性糸球体腎炎

MesPGNを呈する疾患は多彩であり、全身性疾患に伴うものと伴わないもの(原発性)に分類される(表2)。

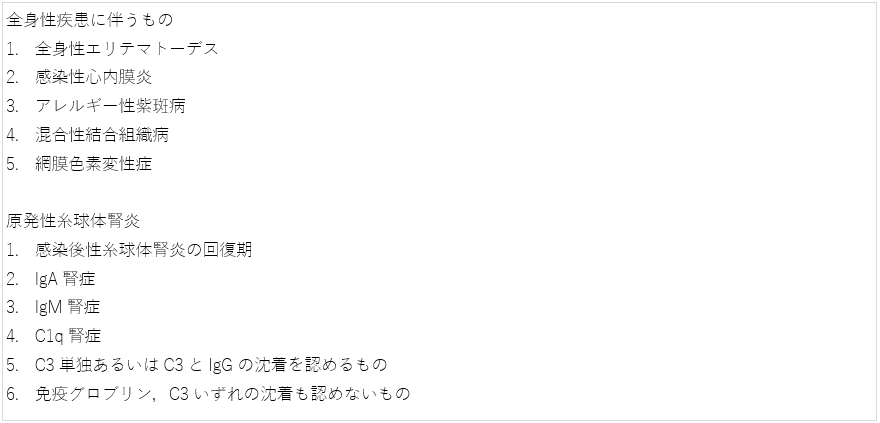

表2. メサンギウム増殖性糸球体腎炎を呈する疾患

病理診断

光顕所見では、びまん性全節性のメサンギウム細胞の増殖とメサンギウム基質の増生が認められる。メサンギウム細胞の増殖とは、1つのメサンギウム領域に細胞が4個以上みられるものと定義され、その評価は、厚さ2μmの標本において、糸球体血管極から離れた末梢のメサンギウム領域でなされなければならない。

MesPGNでは、Bowman囊との癒着、分節性の硬化や管内細胞増殖像などを伴うことがあり、管内増殖性糸球体腎炎(溶連菌感染後糸球体腎炎)、膜性増殖性糸球体腎炎、微小変化群や巣状糸球体硬化症などの鑑別を要する。 蛍光抗体法では、免疫グロブリン、補体のいずれの沈着も認めないものと、IgA、IgG、IgM、C3、C1qなどが主にメサンギウム領域と一部の係蹄壁に顆粒状沈着として認められるものとがある。メサンギウム領域へのIgAやC3の顆粒状沈着が他の免疫グロブリンよりも優位に認められるものがIgA腎症として鑑別する。

当該事業における対象基準

病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤、降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合

- 版

- :バージョン1.1

- 更新日

- :2015年5月23日

- 文責

- :日本小児腎臓病学会