概要・定義

Tuberous sclerosis(結節性硬化症)に関する記載は, 1835年PFO Rayerにより初めて報告された疾患で、1862年von Recklinghausen によりbrain sclerosis を伴った新生児のcardiac tumors (myomata)が、その後1880年に、Bournevilleによりてんかんを伴う精神発達遅滞の患者の剖検所見として脳に硬化した結節性病変"Tuberous sclerosis of the cerebral convolutions" と言う表現が使われ、これが本疾患の病名Tuberous sclerosisの由来となった。さらに、1890年、pringleは顔面の皮膚症状をadenoma sebaceum(後年これはadenoma sebaceumではなくangiofibromaであることが確認される)と報告した。これが本症がBourneville-Pringle病あるいはPringle病と呼ばれるようになったゆえんである。

本症の遺伝形式に関しては、1935年にGuntherとPenroseにより常染色体優性遺伝と報告されている。このように、結節性硬化症は古くから知られた疾患ではあったが、その後約半世紀にわたってほとんど進歩が認められなかった。1993年にEuropian chromosome 16 tuberous sclerosis consortiumによって16番の染色体上に結節性硬化症の遺伝子の一つTSC2遺伝子が、1997年にVan Slegtnenhorstらによって9番の染色体上にTSC1遺伝子があいついで同定されるに及んで、本症の解明が急速に進んだ。それに伴い、本症は 結節性硬化症複合体(Tuberous sclerosis complex)(TSC)とよばれるようになってきた。TSC1遺伝子とTSC2遺伝子とは、全く異なった遺伝子であるが、現在のところ、臨床的にTSC1,TSC2を区別することはできない。

本症は全身の過誤腫を特徴とする全身性疾患で、古典的には、知能低下、癲癇発作及び顔面の血管線維腫(angiofibroma)を三主徴としてきたが、前述したように、遺伝子検査が可能になり、種々の検査技術や機器の進歩に伴い、多数の非典型症例が増加し、最近では本症の臨床的な特徴に変化が認められてきている。すなわち、神経症状に関しては、従来の精神発達遅滞やてんかんのみでなく、自閉症を含めた発達障害の合併も高率に生ずることがわかってきており、さらに、幼小児期に精神神経症状で診断されずに、成人になって初めて皮膚や腎、肺症状で診断される神経症状を伴わない患者も増加してきている。これら神経症状を伴わない患者にとっては、血管筋脂肪腫などの腎病変やリンパ脈管筋腫症(Lymphangioleiomyomatosis LAM)などの肺病変が生命予後を左右する病変として重要になってきている。さらに、生命予後には関与しないが皮膚病変特に顔面の血管線維腫は社会生活を行う上で患者のQOLを著しく障害している。本症はこのように、皮膚、中枢神経系、目、腎、心、肺、等ほぼ全身に種々の過誤腫を形成すると同時に、自閉症を含めた発達障害の合併も高率に生じ、しかも、本症では、臨床症状の程度にはばらつきが多く、重症度の異なる種々の病変が生涯にわたる色々な時期におこってくるという時間的、空間的、種類、程度の多様性が認められるのが特徴である。

疫学

TSCの海外における頻度は6,000人に1人であるが、本邦におけるTSCの正確な頻度は、全国レベルの疫学調査の結果が無いため不明である。しかしながら、頻度に人種差が無い事や、山陰地方の調査では同様の頻度が報告されていることより、本邦でもヨーロッパやアメリカ合衆国とほぼ同様の頻度と推察でき、本邦全体でおよそ1万5千人の患者がいると推定されている。

結節性硬化症は常染色体優性遺伝性の遺伝病であるが、60%近くが弧発例であり、家族例が明らかな症例は半数以下である。

本症の死因は、腎不全等腎病変、脳腫瘍等中枢神経系病変、次いで心不全が高頻度に報告されている。しかしながら本疾患の死因は年齢によって異なり、10歳以上では腎病変が主な死因であるのに対し、10歳未満では、心血管系の異常(心臓の横紋筋腫(Cardiac rhabdomyomas)による心不全)が主な死因になっている。また、10代の主な死因としては、脳腫瘍(Subependymal Giant Cell Astrocytoma,SEGA)が特徴的である。さらに、40歳以上の死因では特に女性において腎病変と並んで肺のLAMが特徴的に増加する。また、てんかんが関与する死因は40歳未満がほとんどである。

病因

本症の原因遺伝子として、TSC2の遺伝子とTSC1の遺伝子が同定されており、それぞれ198kDa の蛋白質チュベリン(Tuberin)と130KDaのタンパク質ハマルチン(Hamartin)をつくりだす。HamartinもTuberin も腫瘍抑制遺伝子の一種で あり、TuberinはRap1あるいはRab5のGTPase-activating protein(GAP) の触媒部位と相同性を有することが知られている。その他、細胞分裂、神経の分化やエンドサイトーシスなど多岐において重要な役割を担っている。一方、 Hamartinは、細胞の接着など種々の作用に関与する。さらに最近になって、Tuberin,Hamartinは前述した各々の作用の他にTuberin-Hamartin複合体がPI3K/Akt/mTOR/S6K1 signaling pathwayを介して、細胞増殖や細胞の大きさの調節に関与していることが報告された。即ち、Tuberin-Hamartin複合体は、Rheb (Ras homolog enriched in brain) のGTPase activating protein(GAP) として作用し、Rheb-GTPを不活性化し、mammalian target of rapamycin complex1 (mTORC1)を抑制することにより、その下流のS6K1, ribosomal protein S6や4E-BP1に作用し、結果的に細胞の増殖や細胞の大きさの制御が行われる。一方tuberin-hamartin複合体はPI3K/Akt signaling pathway及びPKC/MAPK signaling pathwayによって制御される。このように、TSC1遺伝子とTSC2遺伝子は、共同で作用するために、臨床的にTSC1 とTSC2とを区別するのは困難と考えられている。TSC1遺伝子やTSC2遺伝子は腫瘍抑制遺伝子で、結節性硬化症患者の体細胞では、それぞれの相同染色体の一本の染色体上のTSC1 TSC2 遺伝子に変異がおこっており、残りのもう一本の染色体上の遺伝子にも変異がおこる(Loss of heterozygosity,LOH)ことによって腫瘍病変が出現すると考えられている。しかしながら各臓器によりLOHの頻度は変わり肺病変や腎の血管筋脂肪腫で高頻度にLOHが認められるが、脳病変ではLOHの頻度は低い。

最近はこのmTORC1のてんかんや自閉症などの神経系に対する作用が注目を浴びてきている。さらにmTORC1,mTORC2 両方の抑制が可能な薬の開発も勧められている。

前述した、TSC1, TSC2の作用機序で、TSCの腫瘍形成のメカニズムは説明できるが、白斑などの腫瘍病変以外のメカニズムは説明困難な事が多く、今後のさらなる研究が必要と思われる。

症状

結節性硬化症は全身の過誤腫を特徴とするため、その症状も脳神経系、皮膚、腎、心、肺、等ほぼ全身にわたる。しかも、これらの各症状の発症時期は異なっている。心臓の横紋筋腫は胎生期に出現し出生時にもっとも著明になる。subependymal giant cell astrocytoma や痙攀発作などの脳神経症状や皮膚の白斑、forehead plaquesは生下時あるいは出生後比較的早期(時に胎生期)に出現するが、その他の症状は加齢とともに増加するものがほとんどで、乳児期や幼小児期は 認められないことも多い。

皮膚症状

結節性硬化症の重要な症状の一つであり、年齢による違いもあるが、96%に何らかの皮膚症状が認められたとの報告もある。皮膚症状のうち白斑は生下時あるいは出生後早期に出現するが、その他の症状は思春期以降に著明になることが多い。

白斑(hypomelanotic macule);生下時から生後数ヶ月以内に出現する不完全脱色素斑。5歳以下の患者の25%に、5歳以上の患者では50%の頻度で認められる。躯幹、殿部、四肢に非対称性に出現。頭部に出現すると白毛を呈する。典型的なものは、1cm以上の一方の端が細くとがった楕円形を呈し、葉状白斑(white leaf-shaped macules)と表現される。実際には紙吹雪用の白斑などもあり、必ずしも葉状とは限らない。白斑は、結節性硬化症患者の89%に認められるとの報告もあるが、本症以外でも認められることが多く白斑1個のみでは本症の診断には至らない。

顔面の血管線維腫(Facial Angiofibroma; FA); FAは1890年のPringle の報告以来脂腺腫(adenoma sebaceum)とされてきたが、脂腺はむしろ萎縮しており、皮膚の結合組織成分と血管成分の増加による過誤腫で、組織学的には血管線維腫である。FA は5歳以上の結節性硬化症患者の80%以上に認められ、白斑と並んで本症に特異的な症状の一つである。乳幼児期初期にはvascular spider様の病変として認められ、5歳頃になって血管線維腫らしい形状を完成する。思春期頃より皮疹が著明になってくるとともに数も増加する。鼻部、鼻唇溝部、頬部を中心に顔面の中央部、左右対称的に蝶形に認められる。下顎部にも認められる。

Forehead and scalp plaques;新生児に認められることもあるが多くはFAに遅れて出現する。初期には盛り上がりのない紅褐色斑として認められ、加齢にともなって、その一部に腫瘤が出現し、おおきな局面を作ってくることが多い。Forehead and scalp plaquesは顔面のAFと同一の範疇に分類できるが、結合織成分が多く一見異なって見える。Forehead and scalpと表現されtるが、必ずしも前額部や頭部に限るものではない。

粒起革様皮、シャグリンパッチ(Shagreen Patches);5歳以下の患者の25%に、5歳以上の患者では50%の頻度で認められる。通常は思春期以降に出現する。背部、特に腰仙部、腹部に非対称性に好発し、数ミリから10センチメートル以上の正常皮膚色、時に白、黄色からピンク色がかった軽度隆起した局面で、表面は碁石状で、豚皮あるいはみかんの皮のような様相を呈する。5歳以下の患者では、大きなものはまれで、1cmまでの疣様小結節として躯幹四肢に単発あるいは散在する事が多い。時に巨大な腫瘤(collagenoma)を呈することもある。

爪下線維腫(ungual fibromas, Koenen tumor); 通常思春期以降に出現し、徐々に増大。30歳以上の結節性硬化症の患者の88%に認められるとの報告もある。爪の基部、爪甲上、爪甲縁から生じる正常皮膚色から紅色の長楕円形の軟骨様硬の腫瘤で、手の爪より足の爪に著明である。

その他、軟線維腫(Soft fibromas)、懸垂性軟属腫(Molluscum fibrosum pendulum)、Miliary soft fibroma、粉瘤(Atheroma)、頬粘膜、歯肉部の線維腫様増殖、歯エナメル質の多発性小孔(Dental enamel pits)なども認められる。

精神神経学的症状

本症状は結節性硬化症の最も重要な症状の一つであり、かつては、てんかんと精神発達遅滞とが三主徴のうちの二症状であった。最近は自閉症を含めた発達障害にも注目が集まっている。さらに最近はTSC-associated neuropsychiatric disorders(TAND)と言う概念が、TSCに髙頻度に認められる攻撃的な行動や、自閉症/自閉傾向、学習障害、その他の精神神経症状を総括した概念として使われる。

てんかんは結節性硬化症患者の84%にみられ、本症患者の92%の初発症状である。生後4~6ヶ月頃に気づかれることが多い。多彩な発作を生じ、治療に抵抗性のことも多い。中でもinfantile spasmsは結節性硬化症の患者の65%以上に認められ、EEGでしばしばhypsarrhythmiaを示し、大部分が精神発達遅滞を伴う(West syndrome)。一般に、4歳以下で高頻度にgeneralizedな痙攀発作を認めた場合、治療に抵抗性の場合には精神発達遅滞を伴う確率が極めて高い。また、本症の70~80% にsubependymal nodulesが認められ、側脳室壁に好発する。そのうちの径が1cm以上とおおきく増大傾向のあるSubependimal Giant Cell Astrocytoma(SEGA)は本症に特徴的で、結節性硬化症患者の6%以上がSEGA をもっており、小児期から思春期にかけて急速に増大する事が多い。腫瘍自体は良性であるが、腫瘍の増大にともない、しばしば、頭痛、嘔吐、両側性の乳頭浮腫などの腫脳圧亢進症状やモンロー孔の閉塞による水頭症の症状を認める。

心症状

心横紋筋腫は胎生期に出現し出生時にもっとも著明になる。結節性硬化症患者の50%に認められ、多発性で、左心室に多く、大部分 は無症状である。腫瘍が心腔内に突出して血液の流れを閉塞する場合、心筋内の腫瘍が心筋の収縮を障害する場合、腫瘍が刺激伝導系を障害する場合に、心筋肥大、欝血性心不全、不整脈、Wolff-Parkinson-White syndrome などの症状を呈し、新生児期、乳幼児期における結節性硬化症の重要な死因のひとつとなるが、大部分は無症状で、加齢とともに縮小消退していく。

腎症状

結節性硬化症の患者の80%以上が何らかの腎病変を持っている。嚢腫(cyst)、血管筋脂肪腫 (Angiomyolipoma;AML)が本症に特徴的な病変であるが、時に腎癌(renal cell carcinoma)を認めることもある。腎嚢腫はTSC2遺伝子に隣接するpolycystic kidney遺伝子(PKD1)の関与も考えられており、幼小児期に発症することが多い。臨床的には、腎機能障害および高血圧の原因となる。血管筋脂肪腫は 腎嚢腫に比して年齢が長じてから出現することが多く、Sporadic-AMLと違い両側性に多発する。臨床的には、無症状の事も多く、腫瘍が相当大きくなっても一般の血液検査や尿検査では異常が認められないことが多く、腎機能障害が出現することも少ない。血管の多い腫瘍では、腫瘍径が3cmを越え、動脈瘤が多発する時には、自然破裂の確率が高くなる。腫瘍の発育は様々であるが、特に10代の腎腫瘍では急速に増大することが多く、突然後腹膜への大量出血を起こして、ショック症状に陥ることもある。腎癌と結節性硬化症との関係は血管筋脂肪腫や、腎嚢腫ほどはっきりとはしていない。その他 extrapulmonary lymphangioleiomyomatosis として、Lymphangiomatous cysts を認めることもある。通常自覚症状はないが、悪性リンパ腫との鑑別が問題となる。

呼吸器症状

本症に特徴的なのはmultifocal micronodular type 2 pneumocyte hyperplasia (MMPH) と pulmonary Lymphangioleiomyomatosis (LAM) である。MMPH は2型肺胞上皮細胞の過形成が肺内に瀰慢性におこってくる状態で、粟粒結核や転移性腫瘍とまちがえられることもあるが、特に治療は要しない。一方LAM は、LAM cell と呼ばれるAtypical smooth muscle cells の増殖と、壁の薄い多発性嚢腫の形成による、嚢胞性肺疾患であり、idiopathic-LAM は1/1,000,000の頻度のまれな疾患であるが、TSC-LAMの発生頻度は20歳以上の女性の結節性硬化症患者に限ると従来いわれていた頻度と比較して高頻度に認められる。大阪大学医学部皮膚科でフォロー中の200人程の患者さんを調べた結果では、20歳以上の女性に限ってCTでスクリーニングを行うとLAMの患者が4割ほどに認められたが、自覚症状を伴う重度のLAM患者はそのうちの一部のみであったとの報告も有る。通常、LAMの発症年齢は30~35歳頃で、繰り返す気胸と徐々に進行する呼吸困難が特徴的な症状で、肺病変、呼吸機能は進行性で経年的に悪化すると言われているが検査で見つかった軽症例では必ずしも進行しない症例も多数認められている。但し、その進行速度は個人差が大きい。40歳以上の結節性硬化症患者の主な死因のひとつであり、進行すれば確立された有効な治療法がなく予後が悪い。TSC-LAM はidiopathic-LAMに比して、頻度は高いが軽症例が多い傾向がある。時に繰り返す気胸で発症することもあるが、通常初期は殆ど無症状である。

眼症状

網膜の多発性結節性過誤腫(multiple retinal nodular hamartomas)が約50%の患者に認められる。大部分は石灰化していくが、まれに増大し、網膜剥離や硝子体出血の原因になる。過誤腫が黄班部にかかった場合は視力障害を生じることもあるが、通常は無症状のことが多い。視力障害が生じた場合は、脳腫瘍のために乳頭浮腫や視神経の萎縮を起こした可能性 が高く、速やかに眼科や脳外科の専門医を受診すべきである。

網膜の白斑を認めることも多い。虹彩脱色素斑を認めることもある。

血管症状

aorta などの大血管に動脈瘤が認められることがある。腎動脈や肺動脈、肝動脈などの中型の動脈血管の血管壁の中膜が肥厚し、弾性板が欠如し、硝子化をおこして内腔の狭窄をひきおこすことがある。ひどければいずれも外科的処置の適応となる。

骨症状

骨病変は本症では高頻度に出現し、頭蓋骨、脊椎、骨盤にはしばしば骨硬化像が認められる。osteoma やosteoblastoma の転移とまちがえらえる事もあり、注意を要する。手や足の骨、特に、中手骨や中足骨では、周囲に骨の新生を伴った、嚢腫様の病変が認められる。通常症状を伴わない。経過観察のみで治療は要しない事が多い。

肝症状

血管筋脂肪腫や血管腫が多い。その他、肝腺腫などを認める。いずれも自覚症状は認めない。

消化管症状

頬粘膜、歯肉、舌底面、口蓋にも線維腫などの腫瘍が認められる。歯にenamel defect (enamel pit) と呼ばれる小さなエナメル質の欠損を高頻度に認める。大腸の壁の一部が肥厚し、内腔の狭窄をおこすことがある。直腸の線維腫性ポリープが認められる。ひどい場合は外科的治療の対象となる。

診断

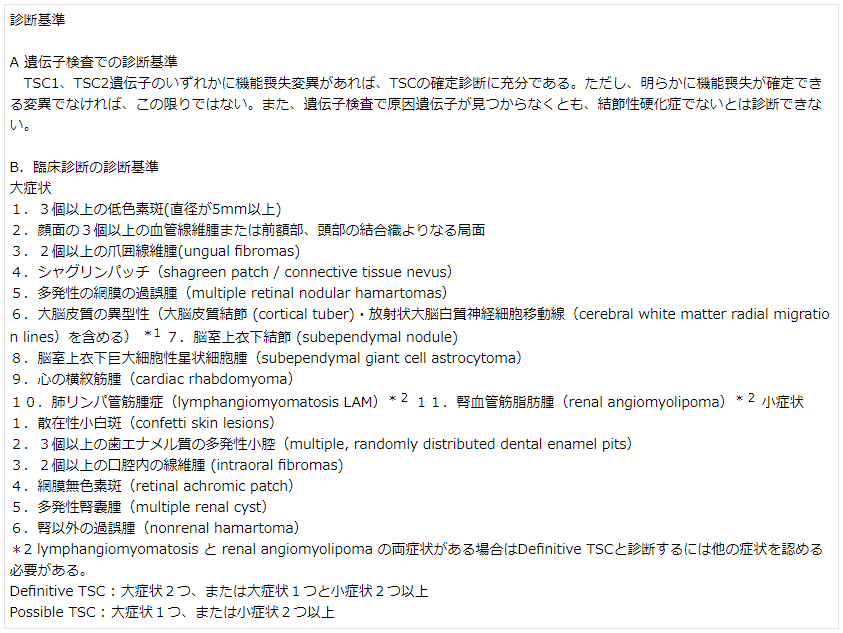

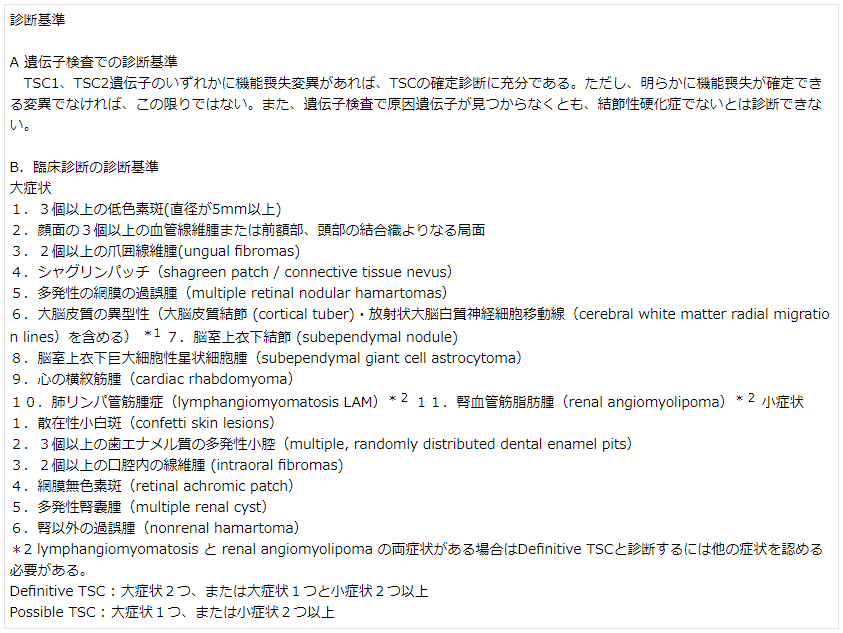

前述のように、本症では、全身に種々の症状が色々な時期に生じるのみならず、各臨床症状の程度にもばらつきが多く、親子兄弟例であってもしばしば症状に差が認められる。従って、本症の診断には、診断基準をを用いるのが通常で、従来は1998年7月にMaryland のAnnapolisで開催された結節性硬化症のConsensus Conferenceで批准された診断基準(Roach ER et al. J Child Neurol 13:624-628,1998)を用いていた。日本皮膚科学会の提唱する結節性硬化症の診断基準及び治療ガイドラインも前述の診断基準を遵守したものである。しかしながら、前述したような患者数の増加や病状の変化を鑑みて、2012年の6月にワシントンDCで14年ぶりに第2回のTSCのclinical consensus conference が開催され、1998年の第1回のclinical consensus conferenceで批准された、いわゆるRoachの診断基準6)の見直しが図られた。同時にガイドラインや治療診断指針も作成された7、8)。今回の改訂での大きな変更点は遺伝子診断が組み入れられている事である。改訂された診断基準では、TSC1、TSC2遺伝子のいずれかに機能喪失変異があれば、TSCの確定診断に充分であると規定されている。従って新規の診断基準では、まず、遺伝子検査で診断が確定できなかった場合、もしくは遺伝子検査を受けていない場合に、臨床診断を用いる。臨床診断の診断基準も大筋は変わっていないが、最近の変化を反映して細かい点がいくつか改訂されている。新規診断基準の表を示した(表1)。ただ、種々の検査法を組み合わせても、患者の約75~90%にしか遺伝子の変異が検出できず、遺伝子検査で原因遺伝子を同定できなくとも結節性硬化症でないという診断はできないし、遺伝子の変異が確定されても、患者の症状や予後を予測することが困難であることは覚えておくべきである。

表1

最近、結節性硬化症のモザイクの報告もあり、遺伝子検査や遺伝的な説明に際しては生殖細胞モザイクの存在も頭に置いておく必要がある。生殖細胞のモザイクの診断には、下記の基準を用いる

生殖細胞のモザイク現象

1.一組の夫婦で2人以上の子供が結節性硬化症に罹患している

2.夫婦のいずれも結節性硬化症の症状を持たない

上記 1)、2)を満足するときに生殖細胞のモザイクと診断する

なお、遺伝子診断に関しては、厚生省の神経皮膚症候群(母斑症)治療の為の研究班作成の神経皮膚症候群(母斑症)における遺伝子解析研究とこれを応用した診療に関するガイドライン(案)を参考にされたい。

最近、結節性硬化症のモザイクの報告もあり、遺伝子検査や遺伝的な説明に際しては生殖細胞モザイクの存在も頭に置いておく必要がある。生殖細胞のモザイクの診断には、下記の基準を用いる

生殖細胞のモザイク現象

1.一組の夫婦で2人以上の子供が結節性硬化症に罹患している

2.夫婦のいずれも結節性硬化症の症状を持たない

上記 1)、2)を満足するときに生殖細胞のモザイクと診断する

なお、遺伝子診断に関しては、厚生省の神経皮膚症候群(母斑症)治療の為の研究班作成の神経皮膚症候群(母斑症)における遺伝子解析研究とこれを応用した診療に関するガイドライン(案)を参考にされたい。

最近、結節性硬化症のモザイクの報告もあり、遺伝子検査や遺伝的な説明に際しては生殖細胞モザイクの存在も頭に置いておく必要がある。生殖細胞のモザイクの診断には、下記の基準を用いる

生殖細胞のモザイク現象

1.一組の夫婦で2人以上の子供が結節性硬化症に罹患している

2.夫婦のいずれも結節性硬化症の症状を持たない

上記 1)、2)を満足するときに生殖細胞のモザイクと診断する

なお、遺伝子診断に関しては、厚生省の神経皮膚症候群(母斑症)治療の為の研究班作成の神経皮膚症候群(母斑症)における遺伝子解析研究とこれを応用した診療に関するガイドライン(案)を参考にされたい。

最近、結節性硬化症のモザイクの報告もあり、遺伝子検査や遺伝的な説明に際しては生殖細胞モザイクの存在も頭に置いておく必要がある。生殖細胞のモザイクの診断には、下記の基準を用いる

生殖細胞のモザイク現象

1.一組の夫婦で2人以上の子供が結節性硬化症に罹患している

2.夫婦のいずれも結節性硬化症の症状を持たない

上記 1)、2)を満足するときに生殖細胞のモザイクと診断する

なお、遺伝子診断に関しては、厚生省の神経皮膚症候群(母斑症)治療の為の研究班作成の神経皮膚症候群(母斑症)における遺伝子解析研究とこれを応用した診療に関するガイドライン(案)を参考にされたい。検査及び治療

本症は、遺伝子産物の解析により、ここ10年程で急速に病態が解明されてきた。しかしながら、いまだに本症の根治的治療は可能にはなっておらず、治療法のほとんどが対症療法である。年齢により、出現する症状が異なり、全身に多岐にわたる症状が出現し、程度も様々であるため、時期により必要な検査や治療が異なってくる。特に治療においては、各患者の症状程度に応じて各々の科の専門医と協力して行っていくことが不可欠である。病態解明にともない、新しい治療薬として、mTORの阻害剤が使用されるようになってきた。日本でもラパマイシンの誘導体であるエべロリムス(商品名:アフィニトール)が2012年の末より、TSCの腎の血管筋脂肪腫に対して、またSEGAに対して使用できる様になった。第2回のTSCのclinical consensus conferenceでは、診断基準のみではなく、推奨する経過観察法や治療指針も示されているが、必ずしもすべてが日本の現状に適合するものではなく、今後本邦の現状を踏まえて各科の専門家による委員会で、日本の現状にあった治療指針を纏めていく必要がある。

皮膚症状

皮膚症状は結節性硬化症の重要な症状の一つで、整容的問題や機能障害が生じた場合、悪性化した場合に治療の対象となる。通常はレーザーやメスを用いた外科的療法が主であるが、最近、大阪大学の皮膚科では、TSCの種々の皮膚病変に対して、ラパマイシンの外用薬による治療が行われており、良好な結果が得られている。

白斑(hypomelanotic macule) 特に治療を有しない事も多い。整容的な問題などで、治療の希望がある場合も有効な治療法がなかった。最近、大阪大学医学部付属病院皮膚科でのラパマイシン外用薬の塗布により、白斑の完全治癒など良好な結果が報告されている。

顔面の血管線維腫(Facial Angiofibroma) 美観を損なうものに対しては、治療を行う。血管が多く赤みの強いものに対してはYAGレーザーや色素のレーザーを、小丘疹の集簇や散在からなる皮疹に対しては、液体窒素療法、CO2レーザーを用いたレーザーアブレージョン等を施行。皮疹の状態によっては、これらの治療方法を組み合わせて治療をおこなう。病変が高度で、桑の実状あるいはブドウの房状の局面を呈する場合は外科的治療が適応である。下顎部や前額部、頭部に認められる結合組織成分が著明で、大きな局面を呈する、いわゆるFibrous forehead and scalp plaques は、結合織成分が多く、手術的治療が適応である。顔面のAFに対してはラパマイシンの外用薬の有効性がいくつかの臨床試験で報告されており、特に10歳以下の小児に有効である事も報告されている。大阪大学医学部付属病院皮膚科では現在ラパマイシン外用薬の市販を目指した医師主導治験が厚生労働省の補助のもとで遂行中である。

粒起革様皮、シャグリンパッチ(Shagreen Patches)10センチメートル以上の大きなものは切除の希望も多く、通常何度かに分けて外科的切除の適応となる。ラパマイシンの外用と手術の併用によル治療例も報告されている。

爪下線維腫(ungual fibromas, Koenen tumor)易出血性や腫瘍の増大が日常生活に支障をきたす場合は外科的切除の対象となる。但し、切除してもすぐ再発してくる。

精神神経学的症状

結節性硬化症本来の原因以外に、てんかん発作によっても二次的に精神発達遅滞を生じる可能性があり、速やかに小児科、小児神経科、神経内科、精神神経科専門医へ紹介がのぞまれる。他のてんかんに対するのと同様に、抗てんかん剤を使用する。本症の小児の点頭てんかんに対しては、第2回のTSCのclinical consensus conferenceの治療指針では、γ-aminobutyric acid(GABA)amino transferaseのinhibitorであるビガバトリン(Vigabatrin(Sabril)) が第Ⅰ選択治療薬として、ビガバトリンが無効の場合にACTH療法が第2選択薬として推奨されているが、ビガバトリンは現在日本では使用が認められておらず、パーマネントの視野狭窄を生じるため、通常West syndromeに限って使用されていることが多い。点頭てんかん以外のてんかんに対しては、他のてんかんと同様の薬剤療法が行われる。これらの抗てんかん薬に抵抗性のてんかんに対しては、症状に応じてケトン食療法や迷走神経刺激療法、外科手術が行われる。最近はEEG(脳波)だけではなく脳MEG(脳磁図)やPETが痙攣原因部位の決定に有効であると考えられており、てんかんのフォーカスを、これら検査を組み合わせて同定し、その原因部分に外科的治療を施行する事も行われている。てんかん発作がおさまっても 脳波検査で異常を認めることが多いため、脳波によるフォローが必要である。mTORC1の阻害剤のてんかんに対する有効性も報告されており、現在、本邦においてもmTORC1の阻害剤1つであるエべロリムスのTSCのてんかんに対する治験が行われている。

Subependimal Giant Cell Astrocytoma(SEGA) 無症状で腫瘍の増大傾向がない場合は1年に1回フォローを行う。SEGAは通常幼小児期に出現増大することが多く、25歳を過ぎてSEGAが認められない場合はその後のフォローは不必要と考えられている。逆に、増大傾向が認められたり、神経学的な症状やTANDに急速な変化が認められる場合は治療の対象となる。以前は外科的治療しかなかったが2012年末よりエベロリムス(商品名アフィにトール)がTSCのSEGAに承認され、外科治療が困難なSEHGAに対しても治療が可能になった。ただ、これらの薬剤は投与中止にて、腫瘍の再燃、増大が認められるため、どの様な症例に対して内服を行うかはまだ治療指針が確立されておらず、現時点では各症例に応じて考えていく必要がある。手術的治療としてはガンマナイフを用いた切除や外科的切除が行われる。SEGAは、モンロー孔周辺に好発し、水頭症を起こしてくる場合があり、水頭症に対してはシャント術が施行される。

TSC-associated neuropsychiatric disorders(TAND) TSCに髙頻度に認められる攻撃的な行動や、自閉症/自閉傾向、学習障害、その他の精神神経症状、に対しては、スクリーニングで発達を評価し、ここの患者の症状に基づいた適切な指導をする。時に発達訓練や療育を行う。

心症状

結節性硬化症では胎児期、新生児期、乳幼児期に心横紋筋腫が高頻度(患者の 50%)に認められる。大部分は無症状であるが、時に、心筋肥大、欝血性心不全、不整脈、Wolff-Parkinson-White syndrome などの症状を呈し、重篤な場合には、手術の対象となる。無症状の場合には加齢とともに、腫瘍は縮小消退していくため、横紋筋腫が消退あるいは増大しなくなるまで、年一回、心エコーでフォローする。その他、洞性頻脈、心室性頻脈、完全ブロック、異所性リズムなど、心筋内の腫瘍による伝導系の障害の為に起こったと思われる不整脈が認められる時は、12誘導の心電図によるフォローが必要である。

腎症状

腎嚢腫 臨床的には、腎機能障害および高血圧の原因となる事が多い。高血圧の治療や慢性腎不全例には透析療法が必要となる。第2回のTSCのclinical consensus conferenceの報告では、年一回の腎機能検査と、高血圧に対しては、小児では、年齢別のクライテリアを設けて血圧のフォローを行うことを推奨している。さらに高血圧の治療法としてはレニンーアルドステロンーアンギオテンシンのインヒビターが第一選択薬として推奨されるが、mTORC1のインヒビターを使用している患者には、angiotensin-converting enzymeの使用はさけるべきである。

血管筋脂肪腫 定期的な画像検査(CTや超音波検査)や、増大傾向の有無のフォローが不可欠である。MRI検査が勧められるが、患者の状態(セデーションの必要性)や費用等を考えれば、大きさのフォローは単純CTやエコーでもよいと思われる。腎AMLのフォローの指針として現時点では下記の指針を推奨している。第2回のTSCのclinical consensus conferenceの報告を踏まえて、今後日本の実情にあわせて変わっていく可能性がある。

腫瘍径が3cm以上で動脈瘤を認める場合には腫瘍サイズの増大や、自然破裂の危険が高くなる為、治療方針の選択に際しては、概ね、大きさと自覚症状により以下のような対応が推奨されている。

1)腫瘍径<3cm、自覚症状なし 年1回の画像検査。

2)腫瘍径<3cm、自覚症状あり

症状が持続 4)に準ずる

症状が消失 6ヶ月毎の画像検査

3)腫瘍径≧3cm、自覚症状なし 6ヶ月毎の画像検査

腫瘍増大傾向あり、出血の危険性が高い 4)に準ずる

4)腫瘍径≧3cm、自覚症状あり 腫瘍の塞栓療法(TAE)

外科的腫瘍摘出術、腎部分切除術、mTOR阻害剤(エベロリムス)の内服などを検討

治療方針の決定は、泌尿器科、腎臓内科、放射線科などの関連診療科と連携して行うが、Sporadic-AMLと違い両側性、多発性である為、できる限り腎臓の温存を考えるべきである。また、Sporadic-AMLと違いTAE後の再発率が高いことも念頭におくべきである。また、mTORC1の阻害剤の一種で、ラパマイシンの誘導体であるエべロリムス(商品名:アフィニトール)が2012年の末より、TSCの腎の血管筋脂肪腫に対して使用が承認された。第2回のTSCのclinical consensus conferenceの報告ではmTORの阻害剤の使用が第一選択で、選択的TAEや、コルチコステロイド療法、腎の部分切除術は第2選択療法とされているが、mTORC1の阻害剤は使用中止により、腫瘍がの再燃、再増大の可能性があり、若い年齢の患者に長期間の外用の是非に関しての問題も残っている。本邦における、mTORC1阻害剤の適応基準や使用指針については、現時点ではコンセンサスを得た基準が出来ておらず、現在日本結節性硬化症学会や泌尿器科学会が合同で、これら指針や適応基準の作成に当たっているところである。従って、現時点では、どの様な症例にmTORC1阻害剤の全身投与が適応か、あるいはどの様な症例に対しては従来のTAE等が適応か、症例ごとに慎重に判断していく必要がある。

腎癌 結節性硬化症の腎腫瘍は通常良性腫瘍であるが、時に腫瘍が増大してきたときに、その一部より悪性腫瘍が出現することがある。多くは血管筋脂肪腫と混在し両側、多発性の事が多い。脂肪の少ないAMLで1年に0.5cm以上の増大が認めれる場合は生検も考慮する必要がある。悪性腫瘍に対しては、外科的療法が必要である。

extrapulmonary lymphangioleiomyomatosis 時に肺外LAMが主病変であることもある。通常自覚症状はなく、治療を要せず、経過観察のみでよい場合が多い。悪性リンパ腫との鑑別が問題となる。

呼吸器症状

MMPH 特に治療は要しないが、粟粒結核や転移性腫瘍等とまちがえられることもあり、注意を要する。

LAM よほど進行しないと、単純胸部X線では異常が認められない。もっとも早期に変化が認められるのは、HRCTと精密肺機能検査である。従って20歳以上の TSC患者、特に女性患者では、自覚症状がなくてもこれらの検査をスクリーニング的に施行し、肺HRCTで両側対称性のparenchyma の増強、cystic appearanceやhoneycomb像など嚢胞性変化の有無を。また、精密肺機能検査ではFEV1、FEV1/FVC、DLCO能の低下の有無を経過観察し、異常を認めた場合には速やかに呼吸器内科の専門医の受診をすすめるのが望ましい。特に労作時呼吸困難を伴う患者では悪化傾向が強いとされるので、労作性呼吸困難がない場合は年一回上記検査で経過観察のみでも良いと思われるが、労作性呼吸困難を認める症例では、速やかに呼吸器内科の専門医と相談し、年齢、妊娠の希望の有無などを考慮して、治療を検討する。治療においては、LAMの発症と進行には女性ホルモンの関与が推測されるため、従来からホルモン治療が行われてきたが、必ずしも確立された治療法ではなく、現時点でLAMの進行を確実に防止できる有効な治療法はない。また、妊娠・出産は、以前は禁忌と考えられていたが、(妊娠に伴う生理的負荷に耐えうる心呼吸機能の十分なゆとりがあることが前提であるが、)最近は必ずしも禁忌とは言えないと考えられている。閉塞性換気障害の顕著な症例では、慢性閉塞性肺疾患(COPD)での投与法に準じて、抗コリン薬、β2刺激薬の吸入(LABA)か貼付薬および 徐放性テオフィリン製剤などを用いて、気管支拡張療法を行う。又気胸を起こした場合は、通常の気胸治療方針に準じて治療を行う。但し、LAMは気胸を繰り返すことが多く、気胸に対する治療を反復することにより不完全・不規則な胸膜癒着を生じ、高度の拘束性換気障害に陥る症例が経験されるので注意を要する。 常時在宅酸素療法が必要で、内科的治療が無効な場合は肺移植も考慮される。

LAMに対するラパマイシンの投与では、肺の嚢腫やDlcoの改善は認められなかったが、ある程度の呼吸器症状の改善や、肺外、腹腔内LAMの縮小、消退は報告されている。日本でも厚生労働症の補助を得て、新潟大学を中心に特発性LAM, TSC-LAMに対するラパマイシンの治験が施行されており、はやければ2014年中に承認される可能性がある。

眼症状

過誤腫があっても無症状のことが多いため、一度は眼科の専門医を受診するのが望ましい。時にphotocoagulationの適応となることもある。視力障害が生じた場合は、脳腫瘍のために乳頭浮腫や視神経の萎縮を起こした可能性も高く、photocoagulation や脳腫瘍の手術的治療が必要となる事もある。

肝臓の腫瘍

血管筋脂肪腫や血管腫が多い。診断確定の為の針生検等は出血を引き起こす危険性がある為、安易に施行すべきではない。外科的処置が必要となることは少ない。その他、脾臓や子宮に過誤腫を認めることがあるが、通常フォローのみで十分な場合が多い。

結節性硬化症の治療は、現時点では対症療法のみである。1a-25- dihydroxyvitaminD3(onealfa)療法や、抗アレルギー剤のトラニラストが有効との報告もある。2012年の末より、本邦においても、mTORC1阻害剤がTSCの腎の血管筋脂肪腫やSEGAに対して使用できるようになった。又、LAMに対しては、ラパマイシンの医師主導治験が進行中である。ただ、これらの薬剤は、投与中には腫瘍の縮小を認めても投与中止で、腫瘍の増大が再燃するため、長期の投与が必要である。そこで、長期投与により生ずる副作用軽減の目的で、本症の皮膚病変に対しては、ラパマイシン外用薬の医師主導治験が進行中である。mTORC1阻害剤の適応基準や使用指針については、現時点ではコンセンサスを得た基準が出来ておらず、早期の整備が待たれる。

ケア

LAMの場合は気圧の変化が病状に影響を及ぼす可能性があり、航空機による旅行などは注意を要する場合もある。

食事・栄養

てんかん特に難治性てんかんに対する食事療法としてケトン食療法が用いられることがある。一方LAMでは乳糜胸水や腹水を合併するため、症状の緩和や病状の安定化のために、脂肪制限食が行われる事がある。

予後

結節性硬化症では年齢により問題となる症状が異なり、予後も個々の患者の臨床症状によって全く異なる。15年ほど前の Mayo Clinic の予後調査で、結節性硬化症の患者40人のうち、15%が0~9歳の間に、30%が10~19歳、20%が20~29歳、23%が30~39歳、5%が 40~49歳の間に死亡し、13%が50歳以上生存したとの報告があるが、その後軽症例の増加に伴い、現時点では、生存率は大幅に増加している。

最近のトピックス

ラパマイシンやエベロリムスなどのmTORC1阻害剤によるてんかんや自閉症などの精神神経症状に対する効果が注目を集めてきている。また、本症の皮膚症状に対しては、全身の副作用の少ない治療薬として、ラパマイシンの外用薬の開発が勧められており、大阪大学医学部付属病院皮膚科で、現在医師主導治験が行われている。

TSCは全身に多彩な症状を呈する疾患であり、単一の科だけでなく、皮膚科、小児科、神経内科、神経精神化、腎内科、泌尿器科、放射線科、呼吸器内、胸部外科、脳外科など多数の科が同時に患者さんの診断やフォローを行っていく必要がある。現在これらを実践するシステムとして、大阪大学医学部付属病院ではTSCボードを開いて、1人の患者を複数科で同時にフォローし、診断や治療方針を決定するという試みがなされている。TSCで皮膚科の遺伝病外来を受診した患者さんを診察しその症状、必要に応じて、他科に振り分け複数科で同時に診ていっている。又JR東京総合病院のTSCクリニックでも同様の試みがなされている。今後この様な仕組みが増えていくものと期待されている。

- 版

- :バージョン1.0

- 更新日

- :2014年10月1日

- 文責

- :日本小児神経学会